« Mandeville est le vrai maître à penser du néolibéralisme » -Dany-Robert Dufour - Élucid

#philosophie #politique #néolibéralisme

Laurent Ottavi (Élucid) : Vous accordez une grande importance à Bernard de Mandeville dans votre travail. Qui était-il ?

Dany-Robert Dufour : Bernard de Mandeville était très oublié lorsque je m'y suis intéressé de près, il y a déjà une vingtaine d'années. Il est né à Rotterdam en 1670, héritier d'une famille de médecins d'origine française. Il a suivi des études de médecine à Leyde et a obtenu son doctorat en 1689. Il a fait également des études en philosophie et soutenu une Dissertation discutant la doctrine cartésienne selon laquelle les corps animaux sont de simples automates dépourvus d'âme. Puis il est parti s'installer à Londres, s'est marié et est devenu père de deux enfants. Il a été rapidement connu comme spécialiste des maladies nerveuses, c'est-à-dire « médecin de l'âme », comme on disait depuis l'Antiquité, « psy », dirait-on aujourd'hui.

Il savait assez de français pour traduire et publier en 1704 une trentaine de Fables de La Fontaine. Le genre lui a plu puisqu'il écrit aussitôt, en 1705, une fable intitulée La Ruche mécontente ou les Fripons devenus honnêtes. Nous sommes au début de la première révolution industrielle au cours de laquelle va naître le capitalisme moderne. Ce texte décrit une ruche florissante où prospèrent non seulement tous les métiers, mais aussi et surtout tous les vices. Cependant, les habitants de la ruche, qui se sentent coupables, décident d'opter pour l'honnêteté. Résultat : plus les vices disparaissent et plus les abeilles deviennent contentes, mais plus les métiers disparaissent et plus la ruche dépérit.

Mandeville développera pendant vingt-quatre ans, sur des dizaines de textes et des centaines de pages, toutes les implications de ce poème initial de 433 octosyllabes. À terme, cela donnera un texte en plusieurs volumes intitulé La Fable des abeilles ou Vices privés, Vertus publiques.

Élucid : Quelle place ce texte occupe-t-il dans la confection de ce que vous appelez le « récit libéral » et de ce que vous appelez aussi « l’utopie capitaliste » ?

Dany-Robert Dufour : J'y vois la naissance de l'anthropologie libérale. Elle s'exprime parfaitement dans l'un des sous-titres que Mandeville a donnés à sa fable, « Les vices privés font la vertu publique », contenant plusieurs discours qui montrent que les défauts des hommes, dans l'humanité dépravée, peuvent être utilisés à l'avantage de la société civile, et qu'on peut leur faire tenir la place des vertus morales. Vous avez bien entendu : les vices peuvent tenir la place des vertus.

Mandeville n'étant pas avare de sous-titres pour qualifier son propos, en voici un autre qui explicite clairement le premier : « Soyez aussi avide, égoïste, dépensier pour votre propre plaisir que vous pourrez l'être, car ainsi vous ferez le mieux que vous puissiez faire pour la prospérité de votre nation et le bonheur de vos concitoyens ». Mandeville dit en somme que ceux qui, dans les échanges, cherchent à prélever un peu plus que leur part sont à considérer comme des bienfaiteurs : ils créent des poches d'argent qui devront être dépensées, ce qui fera tourner le commerce et l'industrie − et accroîtra la richesse collective et donc le bien commun.

Mandeville s'offre aussi des excursions vers des questions connexes. C'est ainsi qu'en 1711, il publie un ouvrage médical, Le Traité des Passions hypocondriaques et hystériques, dans lequel, devançant Freud de deux siècles, il recommande aux médecins de parler avec le patient, le seul moyen pour le libérer des contraintes morales qui pèsent sur lui et qui le font souffrir.

Mais il reviendra à la fable originale en la commentant partie par partie, ce qui donne des Remarques classées et identifiées selon les lettres de l'alphabet. Ces textes seront réunis dans une première édition en 1714 de La Fable des abeilles, complétés par un court écrit intitulé Recherches sur l'origine de la vertu morale. En 1720, il publie Pensées libres sur la religion, l'Église et le bonheur national.

En 1723, sort une deuxième édition de La Fable des abeilles avec de nouveaux textes : Recherche sur la nature de la société, quelques Remarques supplémentaires et un Essai sur la charité et les écoles de charité. Ce dernier texte provoque un véritable tollé, car Mandeville y dénonce les Écoles de charité recueillant les jeunes pauvres, alors qu'elles sont fort appréciées dans l'opinion et qu'elles correspondent à la forme la plus populaire de la bienveillance dans l'Angleterre du XVIIIe siècle. Mandeville, arguant entre autres considérations moqueuses à l'endroit de la charité, que l'industrie (qui se développe rapidement) a besoin de bras jeunes et vigoureux, recommande tout simplement leur fermeture.

« Dévoilant crûment les ressorts du capitalisme moderne, Mandeville était fort apprécié de Marx, au point que celui-ci croyait qu'il dénonçait ces ressorts là où il ne faisait que les énoncer. »

Comment le texte est-il alors accueilli ?

C'est précisément à ce moment-là que La Fable est mise en accusation par le « Grand Jury du Middlesex ». Mais Mandeville persiste et signe, puisqu'il publie en 1724 d'autres textes polémiques et une Apologie des maisons de joie (Modeste défense des maisons publiques). Le texte est ironiquement précédé d'une préface où l'auteur, qui se désigne sous le pseudonyme narquois de Phil‑Pornix, s'adresse aux « membres » d'une société pour la « réformation des mœurs ».

Il publie ensuite en 1729 une deuxième partie de La Fable des abeilles, composée de six dialogues entre Cléomène (porte-parole de Mandeville) et Horace (disciple de Shaftesbury, fameux philosophe moraliste anglais). Mandeville y aborde des thèmes comme l'origine du langage, de la société et des valeurs et, alors même que l'industrie se développe, la question de la division du travail qu'il sera le premier à étudier. Il publie ensuite en 1732 une troisième partie de La Fable des abeilles, qui contient un texte intitulé Enquête sur l'origine de l'honneur, où il entreprend de démontrer que l'honneur, prôné par la religion, ne répond en fait qu'à des intérêts privés.

Mandeville meurt en janvier 1733. Il exercera une influence philosophique fondamentale sur les penseurs anglais de la génération suivante : David Hume, Adam Smith, Jeremy Bentham et John Stuart Mill. Et même au-delà puisque Mandeville, dévoilant crûment les ressorts du capitalisme moderne, était fort apprécié de Marx, au point que celui-ci croyait que Mandeville dénonçait ces ressorts là où il ne faisait que les énoncer.

« Mandeville avait une conception assez pessimiste de l'humanité. Les hommes étant vicieux et dépravés. Mieux valait utiliser leurs vices pour le bien commun. »

Qu’a-t-il compris des liens entre économie psychique et nouvelle économique politique et marchande ?

Il a compris que ce qu'il voyait se mettre en place, et qu'on n'appelait pas encore « capitalisme », mobilisait autrement les passions au sens où il n'y avait plus à les refouler, mais à les utiliser. Il était, je le rappelle, d'abord médecin des passions de l'âme, « psy », et c'est à ce titre qu'il a proposé une toute nouvelle conception de l'économie. Avant lui, on pensait qu'il fallait que les parties soient vertueuses pour que le tout le soit aussi. Il a proposé l'inverse : on peut faire un tout sain (c'est-à-dire une civilisation assez riche pour développer les sciences et les arts) avec des parties vicieuses.

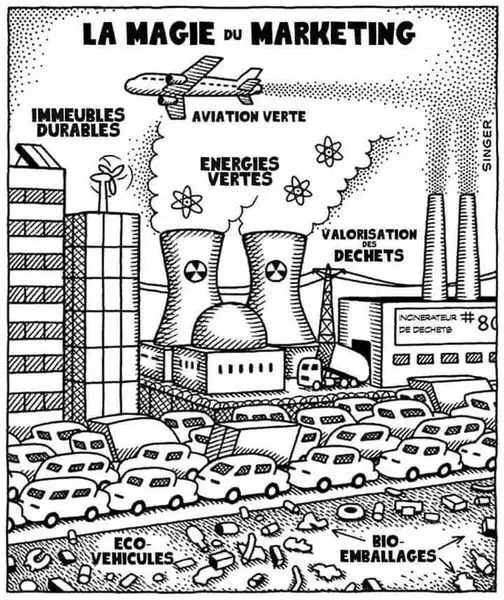

Il suffit pour le comprendre de reprendre la maxime de la fable. Avancer que « les vices privés font la vertu publique » veut dire qu'il faut laisser aller les pulsions, notamment d'avidité, à leur finalité pour que de la richesse se crée chez quelques-uns avant qu'elle ne ruisselle ensuite sur les autres. Des « vices », il donne une liste assez conséquente dans la « Remarque G » de La Fable. On y trouve le vol, la luxure, la destruction, la prostitution, les drogues, la pollution et le luxe extravagant de quelques-uns…

Je rappelle que Mandeville était calviniste et qu'il avait une conception assez pessimiste de l'humanité. Les hommes étant vicieux et dépravés, c'était peine perdue que d'essayer de les moraliser. Mieux valait utiliser leurs vices pour le bien commun. Le système qu'il construit est éminemment rusé : c'est en utilisant leurs vices qu'on fera contribuer les hommes au bien commun, sans même qu'ils ne le veuillent expressément. Le lien entre économie psychique et économique politique est ainsi établi : les pulsions qui traversent l'Homme, bien dirigées, peuvent produire de la richesse.

La question cruciale de l’époque de Mandeville est celle de la pénurie. Quelles sont les deux réponses, promises à un riche avenir, qu’il apporte ?

Il y a d'abord la réponse idéale, donnée dans la première partie de La Fable : pour que la ruche devienne riche, il suffirait que chacun soit un peu voleur sur les bords. Ainsi, beaucoup de poches d'argent se créeraient qu'il faudrait alors dépenser sous les formes les plus diverses − ce qui ferait tourner le commerce et l'industrie. Cependant, dans la seconde partie, Mandeville doit bien constater que, dans ce système, les gens souffrent de culpabilité. Ils redeviennent donc honnêtes et la ruche s'appauvrit jusqu'à péricliter. C'est alors que Mandeville s'avise que le beau système de la ruche s'auto-développant à l'infini, n'est pas fait pour tout le monde. L'opulence de la ruche achoppe en effet sur l'écueil de la culpabilité.

C'est justement pour résoudre ce problème que Mandeville a publié, en même temps que sa Fable, dès sa première édition de 1714, un autre texte complémentant cette Fable, intitulé Recherches sur l'origine de la vertu morale. Ce texte avait été à peu près complètement oublié ; je l'ai ressorti des oubliettes pour montrer combien il était important, car il permettait de comprendre, non pas seulement l'économie capitaliste, mais la politique qu'il fallait mettre en œuvre pour que ce projet de développement réussisse.

Elle procède de ce que, dans la ruche, tous, loin s'en faut, ne sont pas pervers. Il faut donc, pour que cela réussisse, composer avec une grande partie de la population qui tient à sa culpabilité – c'est le seul bien qu'ils possèdent – tout en donnant satisfaction à une toute petite partie qui ignore ce sentiment. La seule solution sera donc de confier le destin de la Nation à ceux que Mandeville appellent « the very worst of them » (les « pires d'entre les hommes » − quel autre nom leur donner que « pervers » ?). Car eux, dénués de culpabilité, n'hésiteront pas à s'enrichir par tous les moyens possibles.

Quant à ceux qui sont sujets à la culpabilité (les « névrosés »), pour les calmer et les tenir dans l'obéissance, il suffira de les dédommager avec une monnaie… qui ne coûte rien – sinon un peu de vent. C'est en effet en parole qu'on devra les payer, avec des flatteries célébrant l'étendue de leur entendement, leur merveilleux désintéressement personnel, leur noble souci de la chose publique – en bref, l'élévation de leurs âmes. Cette façon de circonvenir les hommes constitue, selon Mandeville, l'essence du Politique, le cœur de l'économie politique.

« Adam Smith reprend tout Mandeville, mais en le blanchissant de toute forme de diabolisme. »

En quoi Adam Smith reprend-il Mandeville, condamné comme « étant l’homme du diable », de manière camouflée ?

Oui, la fameuse « main invisible » d'Adam Smith sort directement de la première partie de ce texte (Adam Smith développe ce concept dans Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, Livre IV, chapitre 2). Sauf qu'Adam Smith − c'est ce qui fera son succès et le posera comme créateur des sciences économiques − oblitérera la notion de « vice », en critiquant le système de Mandeville comme « licencieux », et la remplacera par la notion, beaucoup plus innocente, de « self-love ». On pourrait donc dire qu'Adam Smith reprend tout Mandeville, mais en le blanchissant de toute forme de diabolisme. Oublions Mandeville, Man Devil, l'homme du diable comme il fut surnommé, et entrons, semble dire Adam Smith, dans les eaux pures de la nouvelle science qui se crée.

Qui d'ailleurs pourrait reprocher à quiconque d'avoir de l'amour pour soi-même ? Chacun ne vise dans chaque transaction que cette estime de soi qui lui fait défendre ses propres intérêts. Nous voici revenus dans un système dont le tout est vertueux, parce que chaque transaction l'est également et ce, d'autant mieux que les égoïsmes de chacun sont harmonisés par la « main invisible » pour contribuer au bien commun. Le but de Smith sera donc de faire disparaître l'axiomatique de la cupidité, que Mandeville avait si bien et même trop clairement exposée. Et ceci a fonctionné pendant deux siècles jusqu'à ce que Mandeville soit ressorti du relatif oubli où il avait été plongé par Friedrich Hayek (1899-1992), d'origine autrichienne, comme d'autres grands économistes du XXe siècle (Carl Menger, Ludwig von Mises…).

Hayek a été à l’origine de la création de la fameuse Société du Mont-Pèlerin en 1947, où il a développé une thèse très mandevillienne. Selon lui en effet, le marché résulte d’un ordre spontané (à l’inverse de la thèse de Karl Polanyi). Ce penseur d’origine viennoise, très érudit, économiste, philosophe, psychologue, historien, politologue, visaient précisément à cette époque à reconstruire le libéralisme après la Seconde Guerre mondiale, et ce à partir de fragments, disait-il, perdus de vue depuis des siècles.

Il y a tellement bien réussi qu’il est devenu ensuite le chef de file de l’école néolibérale de Chicago, revendiquant le libre marché, le monétarisme et s’opposant au keynésianisme et à toute régulation. Et de fait, Hayek a trouvé ces fragments décisifs dans les propositions de Mandeville, qu’il présente dans une fameuse conférence à la British Academy, « Lecture on a Master Mind » (1966), comme un « Master Mind », un « grand esprit », voire un « maître à penser ».

« La Société du Mont Pèlerin a souterrainement diffusé l’idée néolibérale jusqu’à ce que celle-ci s’empare du monde pour le reconfigurer entièrement à partir des années 1980. »

Hayek est-il le chaînon manquant entre Mandeville, Smith et Hume et notre monde ?

En effet, pour Hayek, Mandeville conduit directement à Adam Smith (et à son concept de « main invisible » harmonisant les intérêts privés) et à David Hume (et au rôle moteur dans notre vie, non de la raison, mais des passions). C’est en s’appuyant sur le « grand esprit » de Mandeville que cette petite société d’économistes, en rupture de ban par rapport aux règles usuelles (la Société du Mont-Pèlerin), s’est mise à fonctionner sur le mode du « prophétisme religieux », c’est-à-dire à la manière d’une sorte de « secte » qui cherchait à promouvoir une « utopie », selon le mot même de Hayek.

Cette utopie a si bien réussi qu’elle a inventé la religion qui s’est mondialement imposée, et dans laquelle nous sommes encore, celle, comme je l'appelle, du « divin Marché », cet « ordre dit spontané » si parfait selon Hayek qu’il doit absolument être tenu à l’abri de toute tentative humaine de régulation. Hayek tient en effet de Mandeville que les hommes peuvent bien décider ce qu’ils veulent, par exemple la probité (2e partie de la Fable des abeilles), cela ne pèse rien par rapport à leur nature qui les pousse à accomplir, en dépit d’eux-mêmes, des formes de socialité complexes et très évoluées qui les dépassent de toute part et qui ne peuvent s’édifier qu’en laissant libre cours à leurs passions — ce qui découle de la formule-phare de Mandeville : « Les vices privés font la vertu publique ».

Sur la base de cet axiome, Hayek, entouré de trente-cinq membres dont huit reçurent des prix Nobel d’économie (Friedrich von Hayek lui-même, Milton Friedman, James Buchanan et Gary Becker, entre autres…), entreprendra de faire advenir l’utopie mandevillienne. Cette petite Société du Mont-Pèlerin, financièrement soutenue dès l’origine par de grandes entreprises, a essaimé et donné naissance à de nombreux think tanks : on en comptera environ 200 dans les années 1970. Ces derniers, en lutte contre le keynésianisme dominant de l’après-guerre, ont souterrainement diffusé l’idée néolibérale jusqu’à ce que celle-ci s’empare officiellement du monde pour le reconfigurer entièrement à partir des années 1980.

On sait aujourd’hui que deux des think tanks issus du Mont-Pèlerin ont joué un rôle décisif dans les arrivées au pouvoir de Margaret Thatcher en Grande-Bretagne en 1979, et de Ronald Reagan aux États-Unis en 1980. On pourrait donc parler d’un projet mandevillien revu, corrigé et amplifié par Hayek, pour passer de la pénurie à l’abondance sous l’égide d’un marché sans limite.

« La réussite du projet mandevillien n’engage rien moins que la possible destruction d’un monde physique habitable par les humains. »

Vous citez dans De l’utopie à l’effondrement, comme effets du récit libéral, l’abondance, l’alphabétisation, mais aussi les inégalités, l’impasse écologique (et psychologique, sociale ?), la transformation en marchandise de la terre, du travail de la monnaie. Cela signifie-t-il que l’accomplissement de la promesse portée par ce récit est « en même temps » ce qui la sabote ?

Force est de constater que, d’une certaine façon, le projet mandevillien, repris et développé par Hayek, a réussi. Le monde de 2020 est en effet globalement cent fois plus riche que celui de 1700, avec dix fois plus d’habitants en moyenne dix fois plus riches. L’espérance de vie à la naissance est passée d’environ 25 ans à 72 ans en 2020. Le taux d’alphabétisation est passé, entre 1700 et 2020, de 12 % à 85 % (ces chiffres sont tirés du livre de Thomas Piketty, Capital et idéologie, Paris, Seuil, 2019, p. 40-50).

Mais il y a un prix à payer pour la réussite d’un tel prodige, et ce prix est exorbitant : car il n’engage rien moins que la possible destruction d’un monde physique habitable par les humains, et ce dans un contexte d’inégalités sociales qui s’aggravent. En effet, pour que le marché fonctionne, il a fallu que tout ce qui pouvait être exploité le soit, sans retenue. Le monde, au fil de ces trois siècles, est devenu un immense complexe de ressources à exploiter de façon rationnelle et industrielle. Or, quand on exploite à outrance ce monde, on détruit inexorablement l’environnement et on dérègle les équilibres naturels des écosystèmes.

Quant aux inégalités, elles s'aggravent depuis quarante ans, jusqu'à atteindre des seuils sidérants : selon le dernier rapport de l’ONG Oxfam, les 1 % les plus riches de la planète aujourd’hui possèdent deux fois plus que les richesses cumulées de 90 % de la population mondiale, soit près de sept milliards de personnes. Près de la moitié de la population mondiale vit avec moins de cinq dollars cinquante par jour. L’utopie mandevillienne revue, corrigée et prolongée par Hayek, est manifestement en train de tourner à la dystopie.

Vous me demandez si ce qui accomplit la promesse mandevillienne est « en même temps » ce qui la sabote. Tout d'abord, comment ne pas remarquer votre malicieux « en même temps » − il est bien connu dans la clinique que ce syntagme est la marque par excellence du pervers qui dénie ce qui est pour affirmer ce qui n'est pas. Ou, le contraire, disant que ce qui n'est pas, est. Comme cela, il reste toujours maître de la situation. C'est effectivement un système pervers qu'a construit Mandeville. Il le dit d'ailleurs clairement en affirmant qu’il faut confier la direction du monde aux pervers. Et en disant en même temps que tout le monde en profitera. Ce qui est manifestement faux : croyez-vous que les pervers qui ont joué tous les coups les plus pendables pour satisfaire leur cupidité seront un jour disposés à partager leurs gains avec quiconque ?

Cela m'amène à votre question, renvoyant à ce que Nicolas Postel a abordé dans son texte, celle des trois objets de la sphère économique, la terre, la monnaie et le travail, que Polanyi considère comme ayant été pervertis pour devenir des marchandises fictives. On se trouve donc en quelque sorte dans une problématique généralisée de la perversion. C'est là où, je crois, cette rencontre avec Nicolas Postel a été très fructueuse.

Reprenons ces trois objets. Le travail a donné la force de travail vendable et achetable sur laquelle s’est fondé le capitalisme industriel − ce qui s'aggrave considérablement avec l’actuelle ubérisation du travail. La monnaie, elle, est devenue cette marchandise achetable et vendable sur laquelle s’est constitué le capitalisme financier, notamment, à partir de la fin de la convertibilité or-dollars décidée par Nixon en 1971, car on a pu acheter et vendre de la monnaie. Or, lorsqu'une monnaie, qui mesure la valeur des marchandises, devient elle-même une marchandise, alors tout devient relatif – ça flotte – et plus aucune valeur n'est assurée. Quant à la terre, elle est devenue, nonobstant la vie, la faune, la flore qu’elle porte, une simple matière exploitable à merci, avec l’agro-industrie, avec les terres rares, avec le lithium que l’on exploite en excavant des pays entiers, etc. La « terre », c’est donc la troisième marchandise fictive, qui désigne aussi, sous ce terme générique, les océans, l’espace, etc., c’est-à-dire le milieu de vie global des êtres humains que nous sommes.

Certes Polanyi, dans La Grande transformation, n'a pas bien compris Mandeville et n'a voulu voir en lui que quelqu’un qui avait monté une sorte de farce théorique avec son histoire de conversion des vices en vertu. Mais, aujourd’hui, on s'aperçoit qu'on doit mettre en continuité Mandeville et Polanyi – l'un parce qu'il révèle et soutient le système pervers qui se met en place avec le capitalisme moderne, l'autre parce qu'il montre jusqu'où la perversion peut aller. L'un et l'autre sont à l'opposé, mais lorsqu'on les aboute adroitement, on comprend comment ce système pervers est aujourd'hui en train de détruire le monde.

« Emmanuel Macron est pervers mais pas vraiment intelligent, car trop imbu de sa personne. Trop centré sur lui et ses certitudes, il ne voit pas l'autre ni ne sait lui parler. »

Dans Le code Jupiter, vous évoquiez déjà beaucoup Mandeville pour comprendre Emmanuel Macron. Quels liens faites-vous, plus généralement, entre ce que vous appelez la politique de la flatterie de Mandeville et la politique de l’actuel Président ?

J'ai écrit Le Code Jupiter en 2018. Je décrivais au début de ce livre la politique (masquée), menée par Emmanuel Macron, pour construire un nouveau capitalisme avec, d'un côté, le développement de la finance pour soutenir des startup afin d'alimenter en produits nouveaux la grande industrie et, de l'autre, l'asphyxie des services publics. Et je disais que cette politique, si elle était découverte, pourrait conduire « à des jacqueries [et à] à de brusques accès de fièvre politique à l'issue imprévisible ». Je ne croyais pas si bien dire : deux jours après la sortie de ce livre, commençait le mouvement des Gilets jaunes.

À l'époque, je pensais déjà qu'Emmanuel Macron était pervers, mais intelligent. Aujourd'hui, je pense toujours qu'il est pervers, mais pas vraiment intelligent, car trop imbu de sa personne. Trop centré sur lui et ses certitudes, il ne voit pas l'autre ni ne sait lui parler. Il a certes essayé à ses débuts de Président d'appliquer les principes mandevilliens : flatter le Peuple pour le mettre dans sa poche et stigmatiser les supposés profiteurs (des aides et autres services sociaux). Mais comme il ne sait guère distinguer le Peuple et les profiteurs, il s'est vite embrouillé et a fini par stigmatiser le Peuple. Grave erreur.

Lorsqu'il parlait des « fainéants », de « ceux qui ne sont rien », de « ceux qui aiment foutre le bordel », des « cyniques », des « extrémistes », des « chômeurs multirécidivistes du refus d'embauche », de « ceux qui feraient mieux de travailler pour se payer un costard », de ceux qui « se contentent d'être illettrés », de « ceux qui ne sont rien et heureux de l'être », etc., il essayait d'inventer une classe dangereuse jouant le rôlùe d'effet repoussoir pour le plus grand nombre. Mais il s'est très vite mélangé les crayons puisqu'il s'est mis à stigmatiser des gens du Peuple gagnant peu ou au chômage.

Il est alors apparu à tous pour ce qu'il était, un banquier d'affaires méprisant les pauvres : « On met un pognon de dingue dans les minima sociaux », « Moi, je traverse la rue et je vous en trouve (du travail) »… Aujourd'hui, il est cuit. Il est hors sol, isolé, sans projet autre que celui de faire de temps en temps un coup de com alambiqué qui tombe à plat ou qui s'avère totalement contre-productif − comme la dissolution.

Le Peuple est déboussolé. Or, il risque de rester dans cet état pendant trois ans, un temps suffisant pour qu'il en surgisse des monstres. On entend déjà des appels à l'érection de grands semblants soi-disant forts, puissants, féroces qui rappellent ceux que le monde a connus dans la première moitié du XXe siècle.

Karl Polanyi expliquait l’irruption du fascisme par les conséquences de ce que vous appelez le récit libéral. Pouvez-vous rappeler ses analyses et craignez-vous la répétition du même aujourd’hui ?

Polanyi montre que la marchandisation des éléments essentiels de la société, la terre, le travail et la monnaie, ayant désintégré les structures sociales traditionnelles, n'a pu qu'entraîner une profonde insécurité et instabilité pour les individus et les communautés, contraints d'entrer comme des automates dans le Marché. C'est là où, selon Polanyi, le fascisme a pu apparaître, en promettant de rétablir l'ordre et la sécurité par le rejet du libéralisme économique et le retour vers une forme d'État fort.

Polanyi voit donc le fascisme non pas simplement comme une idéologie extrémiste isolée, mais comme une réaction historique et sociale au déracinement et à la désintégration provoqués par un Marché dérégulé. Il s'agit selon lui d'une tentative désespérée de « protéger » la société, mais d'une manière destructrice et totalitaire. Une société qui n’arrive plus à faire société parce que ses membres doivent se tourner vers la logique de l’accumulation, devient une société anomique qui s’effondre en tentant de se ressouder par le sang, par la race et par l’homme providentiel…

Donc, à votre question, je réponds oui : je crains aujourd'hui la répétition de la même impasse.

Peut-on encore, et si oui comment, « obvier au pire », pour reprendre un mot qu’on retrouve beaucoup dans vos travaux précédents ?

Oui, il y a toujours, heureusement, des façons individuelles de s'en sortir. En se donnant des objets de travail, de pensée, de création. Quant aux façons collectives de s'en sortir, je doute : les esprits sont aujourd'hui tellement « hackés » par les réseaux sociaux que je ne voie guère d'issues vers l'accès à une pensée critique. Nous nous croyons libres mais jamais nous n'avons été sous une telle emprise. C'est sur cette question que je travaille actuellement.

https://elucid.media/economie/mandeville-bernard-hayek-liberal-capitalisme-neoliberalisme-vrai-maitre-penser-dany-robert-dufour