Telerama

Stagnation des préjugés sexistes : “Il faut une condamnation sociale plus forte” des hommes violents

http://mcinformactions.net/Stagnation-des-prejuges-sexistes-Il-faut-une-condamnation-sociale-plus-forte

#sexisme #inegalites #femmes

Telerama

Stagnation des préjugés sexistes : “Il faut une condamnation sociale plus forte” des hommes violents

http://mcinformactions.net/Stagnation-des-prejuges-sexistes-Il-faut-une-condamnation-sociale-plus-forte

#sexisme #inegalites #femmes

#france #environnement #pollution #énergie #nucléaire #centralenucléaire #radioactivité #golfech #garonne

id du partage : #88a680d26e0557d3830a86668668d18edd214619c8f7fdb8204cfa45be10895d

#état #logiciellibre #communsnumériques #plandaction

id du partage : #406b7aecf6e6f9888a4fd22df1f18a3385cc6fe0e44a0eed2db7b9b90ce1d8a4

#cybernétique #management #baptisterappin #capitalisme #managementstratégique #sciencedelinformation #travail #sensdutravail #humainaugmenté #philosophie

id du partage : #95d7ed049036d7d4193bc14d1dce55d04a9b9a962fd936694b2c7d5fbfe746bd

Contrairement à la croyance populaire, les dispositifs utilisés pour décoder ces « données » ne sont pas nécessairement aussi invasifs que les implants neuronaux d'Elon Musk. Cette technologie existe déjà sous la forme de dispositifs tels que le Fitbit. En fait, Farahany a qualifié de « Fitbit pour votre cerveau » ce qui est à l'ordre du jour du piratage du cerveau humain. « Nous ne parlons pas des dispositifs implantés du futur ; je parle de dispositifs portables qui sont comme des Fitbits pour votre cerveau. Ce sont des bandeaux, des chapeaux qui ont des capteurs qui peuvent capter l'activité de vos ondes cérébrales, des oreillettes, des écouteurs, de minuscules tatouages que vous pouvez porter derrière votre oreille, nous pouvons capter des états émotionnels, comme si vous êtes heureux ou triste ou en colère », a-t-elle expliqué.

#foruméconomiquemondial #internetdescorps #pensée #technologie #numérique #cerveau #neuroscience #ondescérébrales #biométrie #surveillance

id du partage : #8ab38a9f48b83b842f2cfa2e04ae17c97fb6d66343fd8f75696241c47b37b624

gratuit ce week-end

#société #alcool #sobriété #consommation #souspaywall #temporairementgratuit #occident #cultureoccidentale #boisson #festivité #jeunesse #ivresse

id du partage : #e4f0a5a0b72d97be155ec7d29f00d34d901f4ced09505ff1898433faae6a4e45

#environnement #santé #pollutionatmosphérique #pollutiondelair #qualitédelair #pollution #air #ville #campagne

id du partage : #ef7cfc0cc10392ac882606e68f6e688df86fdb079237379d7152810c540f0c7d

#politique #réforme #retraite #manifestation #violencespolicières

id du partage : #8205a0126384ff9567be0aa47cc1b04f7459598f1d1c2ec859b24fd8eebfdb76

#société #numérique #smartphone #lieuxpublics #tweet

id du partage : #db02e2ef0f4a1a49719dbe9633a9a5a7a480e51fe7b82dad7e53a856641514c4

🔴🇺🇸 Pentagone vise l'identité numérique obligatoire pour l'accès à internet d'ici 2027 (VFR) > >" Et si je vous disais que d'ici 2027 vous aurez besoin d'avoir une identité numérique pour vous connecter? Me croiriez vous? ⤵

#chatgpt #intelligenceartificielle #identiténumérique #internet #étatsunis #pentagone

id du partage : #2d86f08b21f65207a67a3f166b9b65bfcf88a69ca33e228e7562c96b19730c27

#santé #pollution #air #pollutiondelair #qualitédelair #dépression #étude #particulesfines #inflammation #santémentale

id du partage : #694204fd6ba15167e260ac89b3023b093ef71d5f361d829d9eb4970bd7dd99bb

#entreprise #inde #chatgpt #pdg #patron #insolite

id du partage : #b5e5b7d75643d2d8684e97f291bbc2127309ca8fb9fede0374e9495245d0cbeb

#politique #caf #snu #tweet #servicenationaluniversel

id du partage : #22a7dbafd6a1cfe1ae6310b6f9fdae3a5a3bdede834a889803f892933bd92260

#cybersécurité #hôpital #ransomware #sécurité #étude #surmortalité

id du partage : #10cef82b16017eebd9a08e4bb0eacbac3ed003c3e72d90b6587caa5e61ac614f

#capitalisme #bullshit #benoîtheilbrunn #économie #valeurs #commerce #simulacre #baratin #surconsommation #persuasion #vérité #mensonge #inutilité #confiance #opinion #biaiscognitif #pertedesens

id du partage : #f4d536f86559473b680b3b8d788cd5a4a8044de706c0cc4f99f8e8425a88bc2f

#technologie #intelligenceartificielle #effetsspéciaux #vidéo #montagevidéo #génératif #intelligenceartificiellegénérative

id du partage : #92474b17b2aba4be88a531a9770918f4d4bb805491e264feb6b30cf45bd15383

#entreprise #travail #management #reconnaissance #dominiqueméda #podcast #fonctionnaire #parcellisationdesactivités #rétribution #conditionsdetravail #apathie #quietquitting

id du partage : #8cb5d2825bf3630840cf33f613e2ea9043cc6b29f80b81c25ec44110e3ad43d8

#étatsunis #alaska #guerrefroide #chine #engin #espionnage

id du partage : #80612fdb10ca37624f6a435262e8d689c559624a381a196687b89d3bca7ea67e

#grandesurface #économie #industrie #commerce #casino #pricingdynamique #dimanche #travaildominical #prix #grandedistribution #hypermarché #supermarché

id du partage : #1248e5dcbcecd25e6a1a2ee10c3dacc1148b801ebe9e2e564c893c3dc63c02a7

Pour échapper à l’armée, des Ukrainiens paient des médecins pour obtenir de faux certificats "Mais mon mari, lui, ne veut rien faire d’illégal", soupire Anna

#conflitrussoukrainien #ukraine #politique #enrolement #militaire #soldat #mobilisation #convocation

id du partage : #89c914bc90b436bb425b5d14e23b7ac41327de2cec98828e0e76b20531c49b2c

#science #technologie #énergiesrenouvelables #stockagedelénergie #hydrogène #ammoniaque #fer #nanoparticules #azote

id du partage : #1e9d50a4733888d8f6aab62525bc8ea63b76d47f3c53f3e2a71e1dbcfcc898af

Résumé youchat, à prendre avec les précaution habituelles : Selon une étude récente, publiée dans la revue Nature Medicine, un type spécifique d’ARN pourrait être un facteur de risque important des dépressions féminines. Les chercheurs ont étudié des échantillons sanguins de plus de 600 personnes, dont la moitié était déprimée et l’autre non. Ils ont constaté que les femmes déprimées présentaient des niveaux plus élevés d’un type d’ARN appelé microARN-1297. Cet ARN est impliqué dans le développement et le fonctionnement des neurones, et a été lié à des troubles neurologiques tels que l’autisme et la dépression. Les chercheurs ont également constaté que ce microARN était corrélé à des niveaux réduits de neurotransmetteurs, tels que la sérotonine et la dopamine, qui jouent un rôle important dans le contrôle de l’humeur.

#santé #femme #dépression #biologie #corpshumain #métabolisme #neurotransmetteur #souspaywall #arn

id du partage : #50478c447b4c8da8b16302ea5f34605edeb6de079fdfe98b261c6f8411e3304f

#énergiesrenouvelables #solaire #photovoltaïque #panneauxsolaires #france #prospective #industrie #économie #géopolitique

id du partage : #699170e0ab637a8c5eab3106e40b6d2b09e0435987a6508d3ad0aef25fe5a4e9

Résumé youchat à prendre avec précaution : Ce texte explore comment le changement technologique et le vieillissement de la population auront un impact significatif sur le marché du travail dans dix ans. En particulier, l'auteur examine l'impact à court et à long terme de ces deux facteurs et propose des solutions pour aider les travailleurs âgés à s'adapter à un environnement qui sera en constante évolution. L'article souligne également l'importance de comprendre et d'être prêt à s'adapter aux changements du marché du travail afin que les travailleurs âgés ne soient pas laissés pour compte. Il encourage également la mise en place de stratégies pour permettre aux travailleurs âgés de maintenir leurs compétences et de rester actifs dans le marché du travail.

#numérique #technologie #travail #marchédutravail #souspaywall

id du partage : #718b51485a082c9859a510d73bc053271465dc6a1199db5eab8e0a85e074ea59

#conflitrussoukrainien #russie #roumanie #missile #terrorisme #violaineduterritoire

id du partage : #e0e2c279ce7c6a037113f4d4f494b9f4d53a3107722a23cefb4cd3250d319def

#internet #web #chatgpt #donnéespersonnelles #intelligenceartificielle

id du partage : #b2dddcb62587e5bc21a9e5016408e7b45ee27ec1978ef4d14ab2b33be67d947f

#france #adoption #international #légalité #consentement #délinquance #pratiqueillicite #famille #enfant #parentalité #histoire

id du partage : #9978343b50c6ec0cb1105fa3962293fb38f4a81f0679dca9287f3a5efd9cdf1d

#alexispoulin #conflitrussoukrainien #politique #ukraine #unioneuropéenne #volodymyrzelensky #parlementeuropéen #sénateur

id du partage : #76a747e07c6347b70690f1ebc479eaa8b5f9207846b9a4e6921fe7392a19d90f

#espacedetravailnumérique #travail #entreprise #productivité #neuroscience #multitâche #changementdecontexte #fragmentationdestâches #fluxdetravail #droitàladéconnexion #déconnexion #distraction #organisationdutravail #individualisme #travailleurdelaconnaissance #technologie #numérique #épuisementprofessionnel #management #activitévisible

id du partage : #f05e848ceca78eb51f6d4aa986384cb08827e697ad2f9463da73796ebcb31039

#égalitéhommefemme #femme #urbanisme #ville #espacepublic #insécurité #inégalités #mobilité #paysageurbain #aménagementduterritoire #mixité #transport #harcèlementderue

id du partage : #d4aea2c32b6a343c697983c19273c92aa7ab8ed1b6199ada256f5c6897d264f0

#industrie #apple #iphone #économie #service #effetbouledeneige #cloud

id du partage : #17de83a3f81d0ca13c32fa5c24a7a0fc66f02c41f9c263a4a8c19ee21a29a681

#industrie #apple #iphone #économie

id du partage : #975ed9cd85214b96b8d0ff69a0d781653b4f58138085bf21b45245d140738564

#technologie #github #moteurderecherche #git #codesource #développement #rust

id du partage : #cf389d521827af552b5f174c5f0f15e028beccc7ed049bafcd5ea598fde895bb

L'avantage corollaire c'est que l'on pourrait consommer beaucoup moins de bande passante pour avoir une vidéo de bonne qualité, mais l'effet rebond est à prévoir.

#technologie #nvidia #streaming #vidéo #intelligenceartificielle #upscaling #rtx #dlss #hauterésolution #hautedéfinition

id du partage : #99f9a093a7ad76fe12698698c3a3a4e7bb5d0878eee684094923318a7d7b1d51

#conflitrussoukrainien #guerre #ukraine #russie #mozartsociétémilitaireprivée #souspaywall

id du partage : #2f436c85313e5180fb7aaaf2f4e406972b003801436dbea001fa9cd583ff3074

#chine #sécuritéalimentaire #alimentation #industrieagroalimentaire #nourriture #pauvreté #approvisionnement #politique #international #économie

id du partage : #e4c539cd68badced0fdc4ba76ce026d89cccb70b6f10d79d807982efe378eccb

y'a un moment faut arrêter de se raconter des histoires, l'Ukraine n'a pas les moyens de gagner et les occidentaux honteux vont arrêter de leur fournir du matériel.

#conflitrussoukrainien #guerre #ukraine #russie #attaque #infrastructure #bombardement #missile #centraleélectrique

id du partage : #1b8e1ffa3cc89ac8a1caf3cec790690bebdba9fa90c019a73d801a2bc372c18c

Attention événement! "Pourquoi le matérialisme est absurde" est la première traduction en français d'un livre du philosophe néerlandais Bernardo Kastrup. Ce dernier est devenu en quelques années une référence en philosophie de l'esprit dans le monde anglo-saxon. Diplômé en philosophie et en ingénierie informatique, il a longtemps travaillé au CERN de Genève sur des expériences de physique quantique de pointe, un domaine qu'il connaît parfaitement. Ce livre pose les bases de sa réflexion sur la nature de la conscience et de la réalité, en s'appuyant sur des métaphores brillantes et un langage très accessible. Une remise en question radicale du matérialisme désenchanté dans lequel notre monde se désagrège. >J'ai eu le plaisir de le traduire avec Jean-Philippe Deconinck et c'est le premier ouvrage qui paraît dans la collection "Consciences" que je codirige au sein des éditions Aluna avec Jean-Pierre Chometon. Le livre sera en librairie le 13 mars mais est déjà disponible à l'achat sur le site d'Aluna. > Jocelin Morisson

#bernardokastrup #matérialisme #conscience #métaphysique #livre #traduction #idéalismeanalytique

id du partage : #76b8ae813262907bac1a8f79177d97c3f064c50d357768c49dfc47d2b07a396d

#samahkaraki #mérite #méritocratie #individualisme #société #inné #acquis

id du partage : #3e3e3f80a2cf6b3733f7fe979c61d9b5d80201e4d7d6ce00b1f03a744ae6d53b

#étatsunis #emploi #travail #télétravail #travailàdistance #management #flexibilité

id du partage : #91eda2b90cec7b0861bd5c5b61a652b89259322bdc134fb3ad92eecd3427a93a

#polyamour #contrainte #couple #amour #relationshumaines

id du partage : #e77bb6835f183ee40c7a388392b92b0c3174eee954b4b367e38666a263a0b026

#société #humilité #psychologie #prétention #suffisance #intelligencesociale #bienêtrepsychologique #attitudedouverture #empathie #pardon #erreur #bienêtre #humble #communication #interactionsociale #liensocial #relationshumaines

id du partage : #346bcf9e4caf1c02e5d305d80d51329621097392afd0952647b4bdb87b9bf59d

#société #écologie #culpabilité #responsabilité

id du partage : #1c0d2357fb0438d5bc92e7a6c85223178a817e4126a23ad2203e1ceecfbde582

#politique #réforme #retraite #elisabethborne

id du partage : #19eb9d0829c23146c7fd75055b90c3d3e967124911e8e4977398f93d0acebca9

#société #bourgeoisie #luttesociale #écologie #féminisme #antiracisme

id du partage : #09bbf6c784cb1569e5244b2698e2748203aba590738361cbbb09c74631929762

#environnement #écologie #tourisme #tourismedemasse #concentrationspatialeettemporelle #dysneylandisation

id du partage : #e1768fc8f2f3483afba8d03ed73774bcd412513efc22ed633c950c4dd879ca64

#santé #fatigue #fatiguechronique #microbiote #microbioteintestinal #covidlong #étude #inflammation #vieillissement #butyrate #isobutyrateplasmatique

id du partage : #1f91b48abb12015dc991e65c8c8f7e63780da3919dd157eeb39f1aa7a554944b

#psychologie #personnalité #cupidité #insatisfaction #étude #santémentale

id du partage : #ef68ecf145a2fd4772a946d2a54b7868fe3e148ec6da4b19b41e10fce8eb3eda

#étatsunis #conflitrussoukrainien #gazoduc #nordstream #sabotage #journalisme #investigation

id du partage : #d11fd4403301fbe8eef894f7c3fe087967eafeea840d29235906dc0c7d294941

#politique #allemagne #russie #aéroport #vladimirpoutine

id du partage : #671feb6b45c1b3f97f1cff5fef03c3564569eece490a8661afbeb74b9e822548

#politique #c8 #tpmp #cedh #cyrilhanouna #déontologie #sexisme #homophobie #arcom

id du partage : #ff572188cbb3ea3753e3c18b5c295df91c17cc1bcbe297760090be05c19711d5

#politique #c8 #tpmp #cyrilhanouna #louisboyard #amende #arcom

id du partage : #6abdd0d7ab2bdc6fe75fc6db0dcced556519a465af0abb62372ae008e311d9a5

#santé #médecine #cancer #fermentation #électron #effetwarburg #laurentschwartz #sucre #alimentation #glucides

id du partage : #69e4f127a2dbf0058d1d5fac320d29d61984dfed4bdfc27cb01530247600a29c

#industrie #jeuvidéo #nintendo #employés #salaire #revenu #économie

id du partage : #468c4c4ccb58f5f375e27f1321d81b43db9b232bdfc067539a8d1817aac9791b

#technologie #intelligenceartificielle #chatgpt #google #bard #googlebard

id du partage : #05abf4d26cde3da3682052d5a4f07df6d539b7e28c3b48682a9196685976c9bc

#intelligenceartificielle #intelligenceartificiellegénérative #génératif #stablediffusion #vidéo

id du partage : #18402e4cac41138c4b58347a7e0c31595fb8a83b7a720e110e05326842193a57

#microsoft #navigateur #web #innovation #intelligenceartificielle #chatgpt

id du partage : #06d393aafd2c8d0a13a2e5d115eb25ce3e5bcd04c367a2cbe73eccf789c6e5f7

#innovation #outillage #intelligenceartificielle #gpt3 #shell #shellgenie

id du partage : #27b8793c7709c74d561d30d691f7ede08c6ae9dba6c5af3d6e22550c8d406db3

#réseauxsociaux #tiktok #neurobiologie #neuroscience #dopamine #donnéespersonnelles #vieprivée #confidentialité

id du partage : #6a8ab5c75d2d03c3cec64a3a2bf3c9a006d2a6cd30cd55d56d836d0d07cd565b

Je tente de m’approcher de mon père qui est blessé au sol mais les policiers m’en empêchent et se déchaînent, coup de bouclier dans la mâchoire, plusieurs coups de matraque et coups de pied. La vidéo se coupe avant la fin. #manif11fevrier #manifestation11fevrier #greve11fevrier pic.twitter.com/S66IuTuiqP

— AB7 Média (@Ab7Media) February 11, 2023

https://fr.wikipedia.org/wiki/Max_Théret

https://fr.wikipedia.org/wiki/André_Essel

la #FNAC pourtant continue à vendre Mein Kampf ou des ouvrages de Renaud Camus théoricien du grand remplacement.

Le député RN Grégoire de Fournas demande, la Fnac s’exécute. Le député lepéniste, connu pour sa saillie «qu’il(s) retourne(nt) en Afrique» à l’Assemblée nationale qui lui a valu d’en être exclu quinze jours, s’est indigné ce samedi sur Twitter qu’un jeu antifasciste soit en vente sur le site de la Fnac.

Fondée sur des mensonges, mais largement relayée dans les cercles d’extrême droite, la polémique a même entraîné le syndicat des commissaires de la #police nationale ( #SCPN ). Dimanche soir, la grande enseigne a annoncé faire «le nécessaire pour que [ce jeu] ne soit plus disponible dans les prochaines heures» sur son catalogue.

Retour sur une polémique montée de toutes pièces.

Etape 1 : les éditions Libertalia et le collectif antifasciste La Horde rééditent dans une version simplifiée « #Antifa : le jeu», un outil de formation à destination des militants qu’ils avaient sorti à la rentrée 2021.

Etape 2 : comme a pu le constater Libé, les militants d’extrême droite et quelques influenceurs de second rang s’indignent dans l’entre-soi de la fachosphère… Cercles visiblement poreux puisque,

Etape 3, le député RN Grégoire de Fournas s’en empare. Samedi midi, il poste sur Twitter une image du jeu …

–> commandez le jeu : https://editionslibertalia.com/catalogue/coeditions/antifa-le-jeu

#extremedroite #RN #raciste #racisme #sexisme #nationalisme #manipulation

Aidée d’un algorithme, l’administration fiscale néerlandaise a plongé dans la détresse des dizaines de milliers de familles, à commencer par des mères d’origine étrangère, en leur réclamant indûment des sommes faramineuses. L’État s’avère désormais incapable de réparer.

Au total, entre 2012 et 2019, 25 000 à 35 000 personnes ont été accusées de fraude, à tort dans 94 % des cas. Parmi elles, une grande majorité d’étrangers ou de binationaux, cibles privilégiées des contrôles, comme le gouvernement a fini par l’admettre. La nationalité comptait comme un facteur de risque pour l’algorithme aveuglement suivi par les agent·es du fisc. Mais son fonctionnement en « boîte noire » et sa dimension « auto-apprenante », qui permettait à l’algorithme d’identifier lui-même des critères associés au risque de fraude, ont masqué la discrimination, comme l’a dénoncé Amnesty International dans un rapport sur ce cas d’école de « machine xénophobe ».

Les Pays-Bas n’en ont pas fini avec la « Toeslagenaffaire ». Les conséquences psychologiques et sociales sur les enfants, par exemple, soit plus de 10 000 victimes par ricochet, doivent encore faire l’objet d’enquêtes. L’opposition dénonce une introspection de façade du gouvernement, qui a certes démissionné après ce scandale, en janvier 2021… Pour mieux revenir un an plus tard. « Personne n’a vraiment endossé de responsabilité de cette affaire, estime la députée Renske Leijten. L’état d’esprit à la tête de l’administration n’a pas changé, ni la méfiance à l’égard des allocataires sociaux, ni le manque de transparence. »

Dans la revue Recherches familiales, la sociologue Irène Jonas a publié en 2006 un article intitulé «Un nouveau travail de “ #care” conjugal: la femme “thérapeute” du couple». Le titre est déjà incisif, mais représentatif d'une réalité qu'elle constate: «Le travail de pacification des couples est avant tout un #travail féminin.» Elle dénonce ce qu'on retrouve dans une grande majorité d'ouvrages de psychologie destinés au grand public, qui considèrent comme naturel ce rôle chez la femme et lui donnent toute une série de conseils pour mener ce travail au sein de son couple, «en travaillant sur elles-mêmes pour se comprendre et les comprendre», mais aussi pour aider leurs conjoints à verbaliser leurs émotions.

«En pointant l'incapacité “naturelle” des hommes à s'exprimer émotionnellement, ces ouvrages ne sont-ils pas en train d'avaliser l'idée favorable au maintien d'un #rapportsocial de domination, que les femmes sont des formidables thérapeutes?», interroge-t-elle.

L'éducation genrée et le #sexisme de notre société ont des conséquences sur la vie de couple hétérosexuel. «J'ai été éduquée comme une fille, à prendre soin des autres, être arrangeante, relate Manon. Ce n'est que très récemment que mon compagnon a réalisé et admis que les psys que j'ai vues durant ces années l'avaient aidé lui aussi, à travers ce que je lui racontais et apprenais. C'était une situation confortable de ne pas avoir à faire d'efforts et que l'autre les fasse.»

Avec ce conditionnement genré, on capte mieux le fonctionnement des relations de couple à l'âge adulte: «Les hommes ne comprennent pas l'importance du dialogue dans le couple, tandis que les femmes ne s'autorisent pas à consacrer autant de temps que les hommes à des activités et loisirs. L'objectif que la société leur a donné n'est pas de penser à elles et leurs envies, mais de se mettre en couple et de le faire tenir. C'est le schéma que l'on retrouve le plus dans toute la culture –patriarcale– qui nous environne.»

** #Révoltée et #féministe, #Annie-Ernaux, 82 ans, est une #écrivaine qui n’a en jamais cessée de #lutter. Un #engagement qui se traduit dans ses #livres, des récits à la fois #intimes et #sociologiques. Fille d’ouvrier, elle obtient aujourd’hui le prestigieux #Nobel de #littérature.

Quelques citations d’Annie Ernaux :

Dans une interview en 2021 :

«Je suis toujours dans la vie, et je suis toujours #révoltée, le #racisme, le #sexisme, l’ #injustice, voilà, révoltée, c’est le mot. Je ne peux pas me taire.»

«Je suis une femme, et d’une manière générale, les femmes sont beaucoup moins #reconnues, c’est indéniable. C’est partout pareil. Dans le domaine littéraire, c’est la même domination masculine qu’ailleurs.»

Dans Libération durant la campagne présidentielle 2022 :

«Emmanuel #Macron est le grand responsable de la montée de l’ #extrême-droite en France, il n’a cessé de donner des gages en ce sens […], sur les sujets de société, toutes ces choses rances qu’on a entendues pendant cinq ans.»

À propos de la manifestation de syndicats policiers d’extrême droite devant l’Assemblée nationale :

«Yannick Jadot, je ne lui pardonnerai pas de s’être rendu à cette #manifestation de #policiers #factieux devant l’Assemblée nationale. Jamais ! Et c’est pareil pour #Fabien-Roussel… qui est communiste comme moi je suis religieuse.»

Une lettre ouverte à Macron durant le confinement, en 2020

«Monsieur le Président,

«Je vous fais une lettre/ Que vous lirez peut-être/ Si vous avez le temps». À vous qui êtes féru de littérature, cette entrée en matière évoque sans doute quelque chose. C’est le début de la chanson de Boris Vian Le déserteur, écrite en 1954, entre la guerre d’Indochine et celle d’Algérie. Aujourd’hui, quoique vous le proclamiez, nous ne sommes pas en guerre, l’ennemi ici n’est pas humain, pas notre semblable, il n’a ni pensée ni volonté de nuire, ignore les frontières et les différences sociales, se reproduit à l’aveugle en sautant d’un individu à un autre. […]

Prenez garde, Monsieur le Président, aux effets de ce temps de confinement, de bouleversement du cours des choses. C’est un temps propice aux remises en cause. Un temps pour désirer un nouveau monde. Pas le vôtre ! Pas celui où les décideurs et financiers reprennent déjà sans pudeur l’antienne du «travailler plus», jusqu’à 60 heures par semaine. Nous sommes nombreux à ne plus vouloir d’un monde dont l’épidémie révèle les inégalités criantes, nombreux à vouloir au contraire un monde où les besoins essentiels, se nourrir sainement, se soigner, se loger, s’éduquer, se cultiver, soient garantis à tous, un monde dont les solidarités actuelles montrent, justement, la possibilité. Sachez, Monsieur le Président, que nous ne laisserons plus nous voler notre vie, nous n’avons qu’elle, et «rien ne vaut la vie» – chanson, encore, d’Alain Souchon. Ni bâillonner durablement nos libertés démocratiques, aujourd’hui restreintes, liberté qui permet à ma lettre – contrairement à celle de Boris Vian, interdite de radio – d’être lue ce matin sur les ondes d’une radio nationale.»

Que la #révolte #littéraire d’Annie Ernaux résonne jusqu’au sommet du #Pouvoir.

https://contre-attaque.net/2022/10/06/annie-ernaux-ecrivaine-revoltee-prix-nobel-de-litterature/

#Iran #foulard #patriarcat #sexisme #domination #islamisme #obscurantisme #religions #féminisme #droitsdesfemmes #anticléricalisme #antireligions #rationalisme #athéisme #émancipation #anarchisme

" Et si vraiment Dieu existait, comme le disait Bakounine ce camarade vitamine, il faudrait s’en débarrasser.

Dans les manifestations iraniennes depuis le seize septembre 2022, la question des femmes est centrale. Le sexisme et le patriarcat, dominés par des islamistes ont rappelé au monde que la colonne vertébrale de la « République islamique » est la domination des femmes. Elles sont obligées de porter le voile dans les lieux publics, elles n’ont pas le droit de garder leurs enfants en cas de divorce, elles ne peuvent pas voyager sans l’accord de leur mari… Elles sont considérées comme des êtres mineurs. Si une telle religion permet cela, il faut s’en débarrasser à tout prix. C’est pourquoi, pour les Iraniennes, retirer son voile et couper ses cheveux sont des gestes forts d’opposition au pouvoir iranien. Bien sûr, de nombreuses personnes qui en ont assez de subir la loi et la répression des gardiens de la Révolution ont pris prétexte de la mort de Masha et du voile pour sortir dans la rue et crier leur dégoût du régime iranien. Mais, ce sont les femmes qui sont à l’avant-garde de la rébellion, c’est incontestable (...) "

★ via le Groupe Libertaire Jules-Durand ▶️ Lire la suite…

▶️▶️ http://le-libertaire.net/foulard-islamique-nest-pas-accessoire-vestimentaire-quelconque/

Analyse très intéressante de Audrey A. & Nicolas Casaux sur Le Partage.

En complément, on peut lire cet article « L’idéologie transgenre est truffée de contradictions. Voici les plus importantes » de Ryan T. Anderson.

#Psychiatrie #Psychologie #Psychisme #Trans #Transgenre #Transgenrisme #Dysphorie_De_Genre #Dysphorie-De-Genre #DysphorieDeGenre #Identité #Féminisme #Sexisme #Technocritique #LePartage #France #France2022 #2022 #fr

https://www.youtube.com/watch?v=pM7ZYivOYHo

Une vidéo de la super chaîne #Calmos qui fait de chroniques sur des sujets de cinéma, et celui-ci se concentre sur les comédies et la place des femmes dans celles-ci, depuis le début. Vachement intéressant.

#cinéma #sexisme #humour #comédie #femmes #hommes

https://www.youtube.com/watch?v=E-JxVC2APlo

La vidéo de #Médiapart qui explique l'affaire, le travail d'investigation, les témoignages, etc, avec sur le plateau #Manon-Bril #Clothilde-Chamussy et #Marinette

#Léo-Grasset #Dirty-Biology #sexisme #agressions #violences #viols #youtube #youtubeurs

Énorme éclaboussure de merde dans la mare nauséabonde de l'univers Youtube. Je l'ai découvert y a longtemps, je l'ai beaucoup apprécié, été pris dans cette "relation para-sociale" (impression d'être proche de quelqu'un dont on voit souvent l'image contrôlée) mais quelques trucs m'ont fait tiquer quelques fois, sans que j'imagine ce genre de shitstorm.

Je pense aux témoins qui vont se bouffer le harcèlement des fanboys, omg. On peut pas dire que c'est une recherche de fame ou quoi, que c'est rien sans preuve. Certes sans la justice on peut décider de réserver son jugement. Mais tous les témoignages sont d'immenses mises en danger niveau cyber-harcèlement, surtout pour celles qui ne cachent pas leur identité. Et ce n'est pas une Amber Head vs Depp, c'est 8 femmes qui témoignent.

L'article en entier copié gentiment par quelqu'un sur Reddit : https://t.co/kYsnY5xEyA

#DirtyBiology #LéoGrasset #Médiapart #sexisme #harcèlement #agressions #viols #violences #ManonBril #Linguisticae #RealMyop #Youtube #LeVortex #machisme #célébrité #scandale

Des accusations de violences sexuelles, révélées par Mediapart, ciblent le nouveau ministre des Solidarités Damien Abad. Une plainte contre lui a été classée « sans suite ». Au-delà de cette affaire, en France, en 2022, l’écrasante majorité des violeurs restent impunis. Le caractère sexiste de nos lois y est pour beaucoup. Entretien avec la juriste Catherine Le Magueresse, qui conseille à nos futur-es député-es de faire évoluer le droit. https://basta.media/Violences-sexuelles-viols-impunite-plainte-classee-sans-suite-la-plupart-des-magistrats-appliquent-un-droit-sexiste

Illustration : Cécile Guillard

🔴 C'est maintenant que tout se joue : nous sommes à 70 % de l'objectif et il ne reste plus que 3 jours pour nous aider à atteindre les 50 000 €. Sans un sursaut massif et rapide de votre part, nous risquons de nous retrouver en difficulté. L’information indépendante et de qualité a un coût. Pourtant, seul 0,4 % de nos lecteurs et lectrices contribuent financièrement à basta! Et si c’était votre tour ? 👉 https://basta.media/don

#ViolencesSexuelles #Sexisme #Loi #DroitPenal #Poursuite #Enquete #Consentement #Impunité #Viol #Plainte #Justice #DroitSexiste #ViolencesSexuellesEtSexistes #DamienAbad #Entretien

Le Réseau Ensemble & Égalitaires (www.rezoee.fr) a le plaisir de nous inviter à ses prochaines rencontres qui auront lieu :

À Rennes le jeudi 28 avril de 9h à 12h15 dans les locaux de la MQ de Villejean Maison du Ronceray

(110 rue de la Poterie ; 02.99.53.12.83 ; Bus 11 et C2, arrêt "Ronceray").

Thème de la rencontre : « Humour : sociabilité, entretien des clichés sexistes/racistes/homophobes, ou retournement des stigmates ? »

Nous nous interrogerons sur l’#humour en tant qu’il participe au dénigrement et à la réification des #stéréotypes.

Mais aussi dans quelle mesure, à quelles conditions, il est possible, malgré les effets délétères sur les personnes concernées, de continuer « à rire de tout », notamment dans le milieu professionnel.

Fin de citation ... j'essaierai d'en être, pas sûr encore.

#discrimination #égalité #sexisme #racisme #homophobie #inégalités #justicesociale #justicetoutcourt

#politique #sexisme #féminisme

Ces nouvelles lois ont des conséquences tragiques. En septembre dernier, Izabela, une femme de 30 ans enceinte de 22 semaines, s'est rendue dans un hôpital de Silésie après la rupture de la poche des eaux. Malgré des échographies qui ont révélé des malformations au niveau du foetus, les médecins de l'établissement hospitalier lui ont refusé l'interruption volontaire de grossesse. Elle est morte quelques heures plus tard.

#politique #société #capitalisme #exploitation #esclavage #sexisme

via @Laurent Nours

https://twitter.com/allore_conte/status/1502337471136382982

Comme quoi l'ingénierie sociale, ça marche et qu'à force de rendre la vente d'enfants "cool" sur les médias, un nouveau marché disruptif s'est ouvert et que des sales macronards vont pouvoir se faire un max de thunes malgré les difficultés actuelles de livraison depuis l'Ukraine. https://t.co/teY62BbvAn

— Philippe Conte. (@allore_conte) March 11, 2022

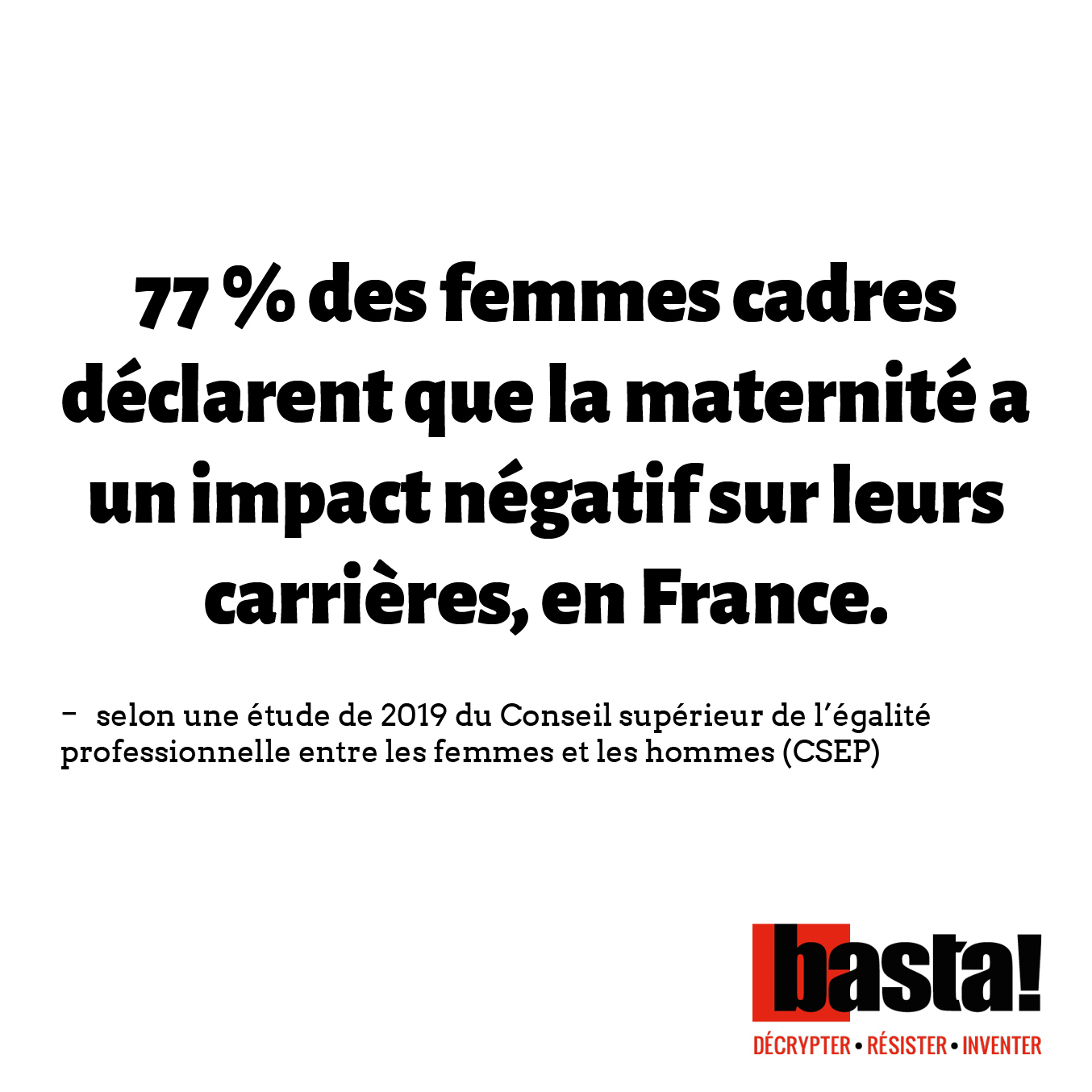

Une ancienne salariée du groupe Onet accuse l’entreprise de l’avoir discriminée à cause de sa grossesse. Elle raconte comment Onet l’a placardisée puis licenciée à son retour de congé maternité. Saisie, la défenseure des droits a ouvert une enquête. https://basta.media/retour-de-conge-maternite-mise-au-placard-discriminations-Onet-prudhommes-defenseure-des-droits

#CongéMaternité #Grossesse #Discrimination #Sexisme #Onet #Licenciement #DefenseurDesDroits #DroitDuTravail #ConditionsDeTravail #Cadre #Prudhommes #Procedure #MiseAuPlacard

« Ce guide s’appuie sur les nombreux témoignages reçus depuis la création du CLASCHES en 2002. À tort, le CLASCHES est souvent perçu comme une association exclusivement destinée aux étudiant·e·s, ce qui explique qu’une grande partie des témoignages reçus émanent d’étudiant·e·s ou de doctorant·e·s. Nous avons donc orienté, dans une certaine mesure, les explications à destina- tion du public qui nous sollicite le plus, et qui s’avère être aussi celui disposant du moins de ressources et d’informations : les étudiant·e·s. Mais la réalité du harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur ne se limite pas à cette seule population et des membres du personnel sollicitent également régulièrement le CLASCHES.

Clasches : Le harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur et la recherche

Guide pratique pour s’informer et se défendre (2020)

https://entreleslignesentrelesmots.blog/2021/10/05/ce-nest-pas-juste-une-blague/

Une étude sociologique dans des établissements scolaires franciliens

https://entreleslignesentrelesmots.blog/2021/08/11/combattre-le-cybersexisme-et-son-invisibilite/

LE MONDE du 05.09.2021 publie une tribune du psycholinguiste suisse Pascal Gygax, de mieux en mieux connu pour les travaux de son équipe sur le masculin prétendument générique. Leur livre tout récent rencontre un franc succès en Suisse. La France, par contre, boude un peu… Vous savez déjà pourquoi, mais vous comprendrez mieux en lisant le texte! Que je mets ici en clair, pour les non-abonné·es au journal:

UN LANGAGE QUI UTILISE LE MASCULIN PAR DEFAUT EST EXCLUSIF

«Un chercheur se doit d’être rigoureux, mais il doit aussi s’assurer d’être compris par les lecteurs non avertis, car ceux-ci ne connaissent peut-être pas les travaux des cinquante

dernières années sur le sujet.»

Cette phrase, aussi anodine qu’elle paraisse, pose un défi intéressant à notre cerveau. Dans cette phrase, un chercheur peut-il être une femme? Vous êtes-vous d’ailleurs vraiment imaginé une femme en lisant cette phrase? Et si ce n’est pas le cas, devrions-nous utiliser une autre formule? Et les lecteurs, sont-ils constitués de femmes et d’hommes? Depuis près de cinquante ans, la recherche en psychologie et psycholinguistique expérimentale se penche sur ces questions. Pourtant, le débat français sur l’écriture inclusive semble complètement ignorer les travaux du domaine.

La langue française a subi plusieurs vagues de masculinisation, dont une importante au XVIIe siècle: des mots comme autrice, professeuse, philosophesse, mairesse... sont alors littéralement gommés des premières versions du dictionnaire de l’Académie française, et certaines règles grammaticales, pourtant très intuitives et courantes, comme l’accord de proximité (on accorde l’adjectif, le déterminant ou le participe passé à l’élément le plus proche), sont proscrites par certains grammairiens, désireux de donner au genre plus «noble» une position dominante. Le français n’est d’ailleurs pas la seule langue qui a vécu des vagues de masculinisation: l’anglais a vécu quelque chose de semblable avec son pronom he [il] devenu soudain générique à la fin du XIXe siècle. Ces vagues de masculinisation ont profondément influencé notre manière de voir le monde. Les recherches en psycholinguistique expérimentale, discipline qui cherche à comprendre le lien entre langage, pensée et comportement, le démontrent. Et c’est bien de ce lien dont il s’agit lorsque l’on s’intéresse à l’écriture inclusive.

Avant de discuter des différents outils de langage ou d’écriture inclusive, revenons sur le résultat principal de ces cinquante dernières années de recherche sur l’utilisation de la forme grammaticale masculine comme valeur par défaut ou neutre: un langage qui utilise le masculin comme valeur par défaut est exclusif. Il exclut, dans nos représentations mentales, toutes les personnes qui ne s’identifient pas à la catégorie «homme». Ce «chercheur», dans mon exemple, active spontanément une représentation masculine dans notre cerveau. Bien sûr, nous pourrions discuter des heures durant des autres sens du masculin, comme son sens théoriquement neutre, mais lorsque notre cerveau rencontre un masculin, il n’a pas des heures à disposition, plutôt à peu près 200 millisecondes pour lui attribuer un sens. Il doit le faire vite s’il veut comprendre le reste de la phrase, qu’elle soit écrite ou parlée. Beaucoup de données empiriques, dans plusieurs langues d’ailleurs, le prouvent. Ceci nous amène à cette question: Qu’entend-on au juste par langage ou écriture inclusive? Nous devrions probablement parler de langage ou d’écriture non exclusive tant le masculin exclut de nos représentations mentales les personnes ne s’identifiant pas à la catégorie « homme ».

Le langage ou l’écriture inclusive désigne tous les outils de démasculinisation de la langue, donc tous les outils qui visent à nous extraire du langage exclusif induit par l’utilisation du masculin comme valeur par défaut. Il existe des outils de neutralisation: comme l’adressage direct (soit dans notre exemple: “Dans la recherche, vous devez montrer une certaine rigueur...”), la substitution par le groupe (“Les équipes de recherche se doivent d'être rigoureuses...”) ou les formes épicènes (“Les personnes investies dans la recherche se doivent d’être rigoureuses...”). On trouve encore des outils de reféminisation, qui visent à exprimer l’idée qu’il y a aussi des femmes dans notre société: comme l’utilisation de doublets (“Un chercheur ou une chercheuse se doit d’être rigoureuse...)”.

Les outils du langage et d’écriture inclusive sont nombreux. Pourtant, la France a décidé de focaliser les débats sur un outil de reféminisation particulier, qui ne correspond qu’à une très petite minorité des usages: le point médian (les chercheur·euses). Oui, il est composé d’un signe typographique qui ne se prononce pas à l’oral... comme tous les signes typographiques. Personne ne semble être gêné par le fait que M. se prononce Monsieur, à l’époque que 300 fr. se prononçait 300 francs ou encore qu’on ne prononce pas les virgules. Bien sûr, les signes typographiques posent des problèmes aux personnes dyslexiques (même s’il existe peu d’études scientifiques sur ce sujet), mais c’est aussi le cas des apostrophes, des accents, des doubles lettres et surtout de l’opacité de la prononciation en français (oiseau, monsieur, oignon...) et des règles orthographiques et grammaticales complexes (En fatiguant ses parents, cet enfant fatigant...). L’intérêt que certaines personnes portent à la dyslexie est certes louable (il était temps!), mais il serait plus productif s’il permettait de faire accepter des réformes orthographiques et grammaticales pour clarifier et simplifier la langue française. Réformes qui elles-mêmes semblent générer des montées de boucliers.

Maintenant, et ceci est important: le point médian n’est ni indispensable ni imposé. En d’autres mots, ne l’utilisez pas si vous ne le souhaitez pas. Inutile de menacer les personnes qui souhaitent l’utiliser d’une amende, ou même d’une peine de prison. D’ailleurs, cette tribune est écrite en langage inclusif, et ne contient qu’un seul point médian. Pourtant, je parie que vous ne vous sentez pas mal.

Donc pour terminer: «En recherche, nous devons montrer une certaine rigueur, tout en nous assurant que nos propos soient compréhensibles par tout le monde, car les travaux des cinquante dernières années sur le sujet ne sont pas toujours connus.